2015年6月,我国向联合国提交“国家自主减排贡献”承诺:“力争二氧化碳排放在2030年左右达到峰值。”

2020年9月,国家主席习近平在第75届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主减排贡献力度,采取更加有力政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”

为实现上述“碳达峰”、“碳中和”目标,人们已经进行过大量的研究,也取得了不少相关成果。然而,围绕不同尺度下碳排放关键影响因素的贡献度问题,仍存在一些认识上的盲区,尤其对我国中部地区的相关研究更少见。为此,以中部江西省域为例,贾俊松研究组与合作者对该问题进行了深入研究。

主要发现如下:

(1)如图1和表1所示,宏观(国家)尺度选定的指标有产出总量、产业结构、能源强度和能源结构。微观(企业)尺度选定的指标有投资强度、研发强度和研发效率。其中,产出总量、研发强度和投资强度对能源相关产业碳排放增长具有主要驱动作用,它们的年均贡献率分别为33.212%、9.537%和4.200%。能源结构的驱动作用效果最弱,年均贡献仅为0.017%。然而,研发效率、能源强度和产业结构,这些因素对能源相关产业碳排放具有明显的抑制减缓作用,它们的年均贡献率分别为分别为-13.737%、-11.652%和-7.804%。

图1. 分四个阶段的碳排放增长及其分解因素贡献(即第九个“五年计划”末期(1998-2000)、第十个“五年计划”(2000-2005)、第十一个“五年计划”(2005-2010)和第十二个“五年计划”(2010-2015))

表1. 四个阶段的贡献类型和趋势以及不同尺度因素年均贡献率

尺度 | 类型 | 分解因素 | 趋势a | 年均贡献率(%) |

宏观尺度 | 产出效应 | 产出 | + + + + | 33.212 |

结构效应 | 能源结构 | - + + + | 0.017 |

产业结构 | + + - - | -7.804 |

强度效应 | 能源强度 | - - - - | -11.652 |

微观尺度 | 投资强度 | - + - - | 4.200 |

研发强度 | + - + - | 9.537 |

效率效应 | 研发效率 | - + - + | -13.737 |

注:a系列分的四阶段是

第九个“五年计划”(1998-2000)末期,第十个“五年计划”(2000-2005),第十一个“五年计划”(2005-2010)和第十二个“五年计划”(2010-2015); +和-分别表示对能源相关产业碳排放变化的促进和削减效应。

(2)为提高江西能源利用效率及减少能源相关产业碳排放,地方政府必须改变经济增长模式,例如,大力推进循环经济生产模式。其次,从长远来看,人们不能忽视能源结构优化的潜在作用,全面推进清洁、可再生能源的开发和应用仍然是当务之急。第三,可以实施一些与研发投资相关的监管政策工具,如,碳减排责任制、碳排放审计和碳标签规范,以鼓励工业企业提高其能源利用效率和碳排放绩效。第四,与1998-2015年研究期一样,在抑制可能的反弹效应的同时,不断降低能源强度仍然应该成为地方政府的长期战略。

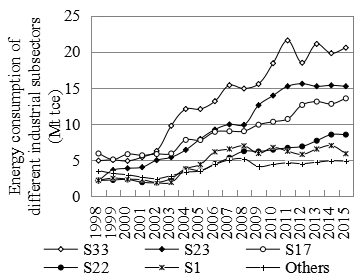

(3)微观企业与产业尺度下,应该促进低能耗和高附加值的轻工业和先进制造业的产业发展,与此同时,那些技术和效率过时的能源密集型产业应逐步淘汰掉。特别地,在设计相关的能源相关产业碳减排政策时,应优先考虑抑制前五个能源密集型子行业的排放(S33,S23,S17,S22和S1,图2及表2)。

图2. 前5个能源密集型子行业能源消费动态变化

表2. 前5个能源密集型子行业名称

代码 | 能源密集子行业全称 |

S1 | 煤炭开采和洗选业 |

S17 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |

S22 | 非金属矿物制品业 |

S23 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |

S33 | 电力、热力的生产和供应业 |

该部分内容发表在期刊《Energy Efficiency(能源效率)》上,该期刊是国际绿色与可持续发展科学、环境科学、地理科学、生态经济及资源管理等领域的著名SSCI期刊,近5年影响因子达1.98。

该文同时被Science Citation Index Expanded(SCIE)全文收录,其链接如下:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12053-019-09814-x.pdf

贾俊松简介链接:

http://blog.sciencenet.cn/blog-297417-1267020.html

https://publons.com/researcher/2554011/publications/

https://www.researchgate.net/profile/Junsong_Jia

https://dlxy.jxnu.edu.cn/2012/0917/c7439a83882/page.htm