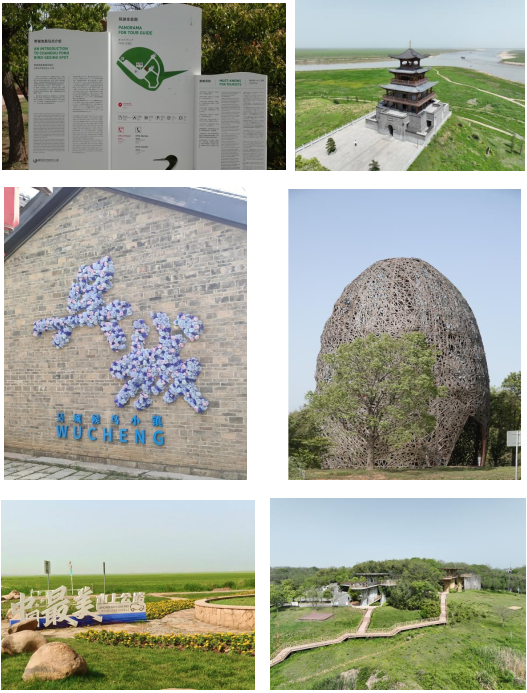

2025年4月14日,作为智慧化生态文明服务实践课的重要环节,我院22级地理信息科学班在方朝阳老师的带领下,走进九江市永修县“中国候鸟小镇”——吴城,围绕湿地保护与监测、吴城旅游发展、乡村振兴等主题展开了一场生动活泼的考察学习活动。此次吴城之行,同学们的足迹遍布水上公路、狮子山观鸟点、常湖池观鸟点、排工巷、望湖亭、松门山、吴城保护管理站、吉安会馆和朱市湖观鸟点等地。

在湿地保护与监测方面,同学们深入了解到诸多重要知识。刺苦草作为鄱阳湖水生植物的关键物种,其发达的根系不仅能固沙抑淤,还可吸收水体中的氮、磷,改善水质,同时它的根芽更是白鹤等珍稀候鸟的重要食物来源。在吴城区域种植刺苦草、重建水生植被带,对湿地恢复和维持湖泊生态平衡有着至关重要的作用。在大湖池保护站,大家学习到小微湿地项目通过研究水位变化对沉水植物的影响,制定出针对不同沉水植物物种恢复的最佳水位调控方案,为碟形湖越冬期调水提供依据,有力地支持了湿地保护工作。同学们还意识到地理信息专业在湿地保护中的巨大潜力,利用GIS系统构建生态监测网络,结合多源遥感影像数据,可实时获取水位、植被、水质等关键信息,分析水生植物生长和候鸟迁徙动态;运用VR技术打造沉浸式湿地体验馆,借助地理信息可视化平台开展线上科普,能有效增强公众的湿地保护意识。

吴城旅游发展现状与未来规划也是此次考察的重点。这座拥有220种候鸟栖息地的生态小镇,正处于传统观鸟经济与现代旅游开发的融合阶段。目前,吴城的智慧基建已初见成效,景区指引路牌配备多种语言,方便国际游客;设有公交车和多个休息区,提升游客出行和休憩的便利性;部分公共场所还设置了实时使用情况显示。排工巷历史街区修旧如旧,融入新潮文化元素,打造出众多网红打卡点;朱市湖等观鸟点建成的生态观测塔,兼具科研监测与公众科普功能。然而,吴城旅游发展也面临着诸多挑战,季节周期性明显。四月淡季时,观鸟点难觅白鹤踪迹,日均游客不足百人,部分民宿歇业;服务配套存在短板,餐饮选择有限,缺乏创意主题餐厅;智慧旅游有待进一步深化,导览图尚未电子化,无法直观展示人流量;生态保护方面,部分湖床裸露龟裂,生态修复区与游客活动区界限模糊。针对这些问题,同学们提出构建“智慧生态旅游体系”,开发全季型旅游产品,如夏季“湿地夜观萤火虫”研学营、秋季“蓼子花海摄影季”、春季“观鸟马拉松”赛事;升级服务体验,增设生态主题餐厅、特色住宿,引入“候鸟管家”服务;加强技术赋能,升级“吴城候鸟APP”,增加AR候鸟识别等功能,在观鸟点部署环境监测屏。

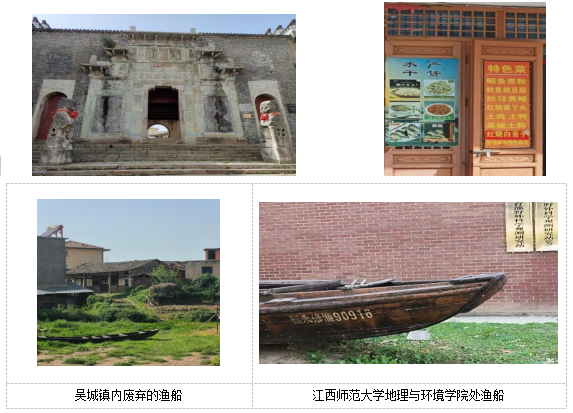

在乡村振兴主题调研中,同学们发现吴城虽因“吴城候鸟小镇”建设和生态旅游发展获得了一定经济效益,基础设施不断完善,但也面临着诸多问题。受鄱阳湖禁渔政策影响,传统生计转型压力巨大;旅游配套不足,导致游客停留时间短、消费带动能力弱;新兴服务业规模尚未形成,年轻人大量外流;古建筑保护工作有待加强。经过深入讨论,同学们提出了一系列解决方案:建设以银鱼、鳜鱼等为主的水养殖工场,发展特色果蔬种植农场并结合研学活动,缓解传统生计转型压力;在湿地周边建设生态木屋营地和露营场地,丰富菜品选择,提升游客消费意愿;政府出台税收优惠、财政补贴等政策,吸引企业入驻,为创业者提供全方位支持,解决年轻人外流问题;利用先进技术对古建筑进行还原性修复和建模,制定保护规划,整治周边环境,将古建筑打造成博物馆、文化馆等,实现保护与经济价值的双重提升。

此次吴城考察学习活动,不仅让22级地理信息科学班的同学们将课堂知识与实际应用相结合,更激发了他们对生态保护、旅游发展和乡村振兴等问题的深入思考。相信在未来,这些年轻学子将运用所学知识,为类似吴城这样的生态小镇发展贡献更多智慧和力量,推动人与自然和谐共生,助力乡村振兴战略的深入实施。

(文:黄思琴、郭一凡、李悦、罗菁秋)